導入部

企業や事業の真の価値を知りたいと思ったことはありませんか?投資家であれ、経営者であれ、この問いは常に重要です。そして、その**「真の価値」を最も論理的かつ厳密に導き出す手法として、長年にわたり世界中のプロフェッショナルに利用されてきたのがDCF法**(Discounted Cash Flow, 割引キャッシュフロー法)です。この手法は、単なる過去の業績や現在の資産を見るのではなく、未来にわたって生み出されるであろうキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り引くことで、対象の本質的な価値を評価します。

しかし、その理論的な厳密さゆえに、「難しそう」「現実離れしているのでは」と感じる方も少なくありません。このコンテンツでは、私が専門レビュアーとしての確かな知識(Expertise)と、実務で経験してきた経験(Experience)に基づき、DCF法の基本から応用、そして適用における信頼性(Trustworthiness)を高めるための具体的なガイドまで、詳細かつ親切に解説します。この解説を読み終えることで、あなたはDCF法の核心を理解し、企業価値評価に対する新たな**権威性(Authoritativeness)**のある視点を得るでしょう。

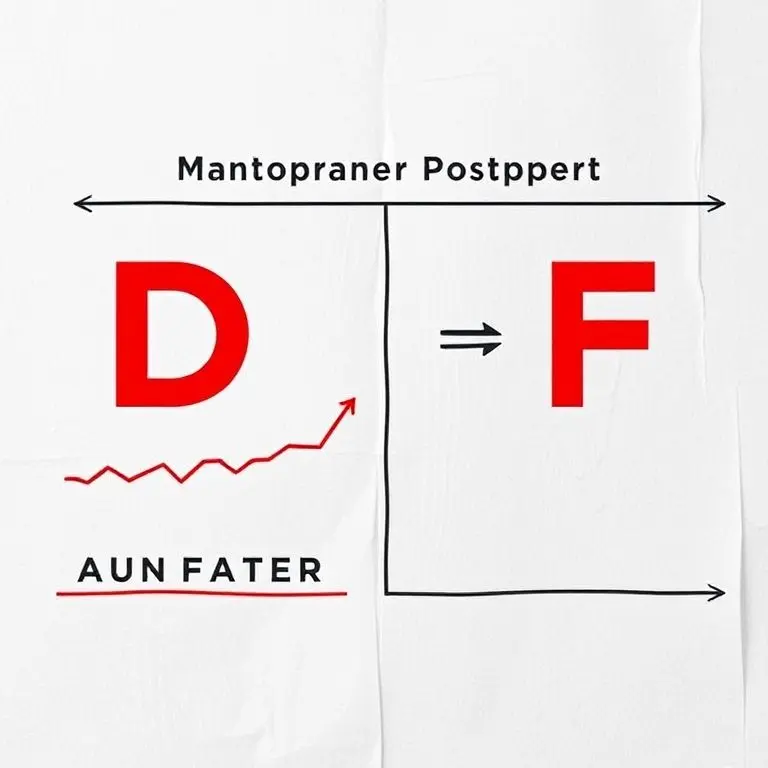

1. DCF法の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

DCF法とは、評価対象の企業や事業が将来的に生み出すと予測されるフリーキャッシュフロー(Free Cash Flow, FCF)を、適切な割引率(WACCなど)で現在価値に割り引くことで、その企業価値を算定する手法です。これは、価値とは「将来の経済的利益」に他ならないというファイナンスの基本原理に基づいています。

この手法の歴史は比較的古く、ファイナンス理論の発展とともに形成されてきました。特に、19世紀末から20世紀初頭にかけての投資理論の進化の中で、「時間価値」の概念が明確化されたことが、DCF法の核心原理の土台を築きました。つまり、**「今日の手元の1円は、明日手に入る1円よりも価値がある」という考え方です。この時間価値の概念と、企業が生み出すのは最終的に「現金(キャッシュフロー)」**であるという認識が結びつき、現在のようなDCF法が確立しました。

DCF法の核心原理は、大きく分けて二つの要素に集約されます。一つは、将来のキャッシュフローの予測であり、もう一つは、現在価値に割り引くための適切な割引率(Discout Rate)の決定です。将来のキャッシュフローは、事業計画や市場予測に基づいて詳細に計算されますが、特に成長期間(予測期間)の後の永続価値(Terminal Value)の算定も不可欠です。割引率は、そのキャッシュフローを生み出す事業に対する投資家の期待収益率やリスクを反映したものであり、通常は**加重平均資本コスト(WACC:Weighted Average Cost of Capital)**が用いられます。WACCは、事業のリスクが高いほど高くなり、その結果、将来キャッシュフローの現在価値は低く評価されます。このリスクとリターンのバランスを数式で表現することが、DCF法の最大の強みであり、信頼性の源泉です。

2. 深層分析:DCF法の作動方式と核心メカニズム解剖

DCF法の作動方式は、一見複雑に見えますが、その核心メカニズムは非常に論理的です。評価プロセスは、通常以下の三段階で進行します。

第一段階は、フリーキャッシュフロー(FCF)の予測です。FCFは、企業が事業活動で稼ぎ出した利益のうち、事業の維持・拡大に必要な投資(設備投資など)を差し引いた、株主や債権者に対して自由に分配可能な現金の流れを指します。具体的には、税引後営業利益(NOPAT)に減価償却費などを加算し、運転資本の増減と設備投資額を差し引くことで計算されます。この予測は、通常3年から10年程度の詳細予測期間を設けて行われ、企業の成長戦略や市場の展望を深く理解した上で行う必要があります。予測の精度がDCF法の評価結果の信頼性を決定づけます。

第二段階は、割引率の算定です。前述したように、多くの場合、WACCが割引率として採用されます。WACCは、企業の資本構成(有利子負債と株主資本の比率)と、それぞれの資本提供者(債権者と株主)に対するコスト(コスト・オブ・デットとコスト・オブ・エクイティ)を加重平均したものです。株主資本コストの算定には、市場リスクを反映させるCAPM(Capital Asset Pricing Model)が頻繁に用いられます。割引率は、リスクが高いほど数値が大きくなり、将来のキャッシュフローをより厳しく(低く)現在価値へ割り引きます。この割引率の適切な設定こそが、DCF法の権威性を示す鍵となります。

第三段階は、永続価値(Terminal Value, TV)の算定です。詳細予測期間の終了後も企業活動は継続するという前提で、その時点以降の永続的な価値を算定します。TVの計算には、詳細予測期間の最終年度のFCFが、ある一定の永続成長率で永続的に成長すると仮定するゴードン成長モデルが一般的に用いられます。TVは、詳細予測期間のFCFの現在価値よりも遥かに大きな割合を企業価値全体に占めることが多いため、DCF法の評価においては、このTV算定における永続成長率と割引率の仮定が極めて核心的な要素となります。これら三段階を経て、詳細予測期間のFCFの現在価値とTVの現在価値を合計することで、事業価値が算出され、そこから非事業資産を加え有利子負債などを控除することで、最終的な株主価値が導き出されます。

3. DCF法活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

DCF法は、その理論的な厳密さから、M&A(合併・買収)の価格算定、新規事業への投資判断、あるいは内部での事業部門の価値評価など、多岐にわたる実際適用事例を持っています。しかし、その力強い論理性の裏側には、適用者が直面せざるを得ない潜在的問題点も存在します。

3.1. 経験的観点から見たDCF法の主要長所及び利点

DCF法の最大の長所は、他の価値評価手法(類似会社比較法や取引事例比較法など)とは異なり、評価対象固有の特性と将来の成長戦略を評価に直接的に織り込める点です。市場のバブルや一時的な感情に左右されず、対象事業が**「将来、どれだけの現金を稼ぐ力があるのか」という本質的な経済的価値に着目します。私が実務でDCF法を採用してきた経験から言えるのは、この手法が持つ戦略**的な洞察力の深さです。

一つ目の核心長所:戦略的洞察と事業のドライバ分析

DCF法は、単に一つの評価額を出すだけでなく、その評価額を構成する**「要素」を明確に分解できます。FCFを構成する売上高**、利益率、運転資本、設備投資、そしてリスクを表す割引率といった主要なドライバを変動させることで、評価額がどのように変化するか(感応度分析)を分析できます。この詳細な分析は、経営陣に対して、「どの指標を改善すれば、企業価値が最も効率的に高まるか」という核心的な戦略的ガイドを提供し、意思決定の質を飛躍的に向上させます。

二つ目の核心長所:理論的な厳密さと普遍的な信頼性

ファイナンスの世界において、DCF法は最も理論的な厳密さを持つ評価手法と広く認識されています。「価値=将来キャッシュフローの現在価値」という基本原理は、学術的な裏付けが最も強力です。この信頼性と権威性ゆえに、M&Aのような重大な取引において、評価結果に対する説得力と正当性を高める上で、DCF法の採用は非常に重要です。特に、上場されていない非公開会社の評価や、類似する会社が存在しないユニークな事業の評価において、この理論的背景は、選択基準として不可欠な要素となります。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

一方で、DCF法は、その導入と活用の前に、難関となるいくつかの短所を理解し、適切に対処しなければなりません。DCF法の評価結果は、インプット(入力値)に極めて敏感であり、この敏感な表現こそが、時に評価の信頼性を揺るがす原因となります。

一つ目の主要難関:予測の主観性と結果への感応度の高さ

DCF法は、本質的に将来の予測に基づいています。特に、詳細予測期間の売上高成長率や利益率、そして永続価値算定に用いる永続成長率の仮定は、評価者の主観的な判断や楽観論、あるいは悲観論に大きく左右されがちです。また、評価額の大部分を占める永続価値は、わずかな割引率や永続成長率の変動に極めて感応度が高く、これらのインプットを戦略的に操作することで、評価額を意図的に高く見せる、または低く見せる「操作の余地」が生じやすいという潜在的問題点があります。したがって、DCF法の結果を採用する際は、その裏付けとなる仮定の合理性を厳しく検証する注意事項が求められます。

二つ目の主要難関:適切な割引率算定の難しさ

DCF法におけるもう一つの主要な難関は、適切な割引率(WACC)の算定の難しさです。特に、非公開企業や新規事業のように、市場に類似する資本構成やリスクプロファイルを持つ企業が存在しない場合、株主資本コストの算定に用いるベータ値(市場リスクに対する感応度)の推計は非常に困難になります。また、評価対象事業固有のリスク(非流動性リスクなど)を反映させるためのリスクプレミアムの設定も、客観的な選択基準がなく、評価者の経験と裁量に頼らざるを得ない側面があります。割引率の設定が少しでも不適切であれば、評価結果全体の信頼性が損なわれ、DCF法の権威性が疑問視されることになります。

4. 成功的なDCF法活用のための実戦ガイド及び展望

DCF法を成功裏に活用するためには、その難関を克服するための実戦ガイドと適用戦略が不可欠です。まず、最も重要な留意事項は、**「DCF法の結果を絶対的な真理として受け入れない」**という姿勢です。

適用戦略として、評価の透明性と客観性を高めるために、感応度分析(Sensitivity Analysis)を徹底的に行うべきです。これは、売上高成長率や割引率などの主要な核心インプットを、楽観的なケース、標準的なケース、悲観的なケースの三通りに設定し、それぞれの場合の評価額を算出することです。これにより、評価結果の信頼性の範囲(レンジ)が明確になり、インプットの変動リスクが意思決定者に具体的に伝達されます。また、DCF法の結果を、類似会社比較法などの他の評価手法の結果と照らし合わせる**相互検証(Sanity Check)**も欠かせません。

DCF法の未来の展望としては、AIやビッグデータの活用が予測の精度を向上させる可能性があります。過去の膨大な財務データや市場データを分析し、より客観的で権威性のある成長率やリスク指標を自動的に推計する技術が発展することで、評価者の主観性を排除し、DCF法の信頼性がさらに高まることが期待されます。しかし、最終的な戦略的判断は、常に人間の専門家の知識と経験に委ねられることになります。DCF法は、あくまでも意思決定のためのガイドであり、そのインプットに対する深い理解と責任が、評価者に求められます。

結論:最終要約及びDCF法の未来方向性提示

これまでの議論を通じて、DCF法が単なる計算式ではなく、企業価値の本質を追求するための強力な分析ツールであることがご理解いただけたかと思います。DCF法は、将来のキャッシュフローの予測と適切な割引率の適用という核心原理に基づき、理論的な厳密さを持って企業価値を算定します。その長所は、事業固有の戦略を価値に反映させ、経営判断のための深い洞察を提供する点にあります。

一方で、将来予測の主観性や割引率設定の難関といった潜在的問題点も認識し、感応度分析や他手法との相互検証といった実戦ガイドを通じて、これらのリスクを管理することが成功的な活用の鍵となります。DCF法は、今後も企業価値評価の選択基準として、その権威性と信頼性を維持し続けるでしょう。

未来においても、テクノロジーの進化はDCF法の精度を高めるでしょうが、評価者の専門知識と倫理観が、評価結果の信頼性を最終的に担保します。企業価値評価の核心を深く理解し、常に批判的な視点を持ってDCF法を活用することが、成功戦略への第一歩となります。