1.間伐材利用の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

間伐材の正確な定義

間伐材利用の「間伐材」とは、森林の健全な成長を促すために行う間伐という作業で発生する木材のことを指します。間伐とは、密になりすぎた森林において、一部の木を伐採することで残された木々の日当たりや通風を改善し、健全で質の高い木材に育てるための手入れです。この作業で切り出された木材が間伐材であり、主に若い木や細い木が中心となります。単に「廃材」として扱うのではなく、森林の育成過程で生み出される貴重な副産物として捉えることが、間伐材利用の出発点です。

間伐材利用の歴史的背景と必要性

日本において、戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、急速な国土の緑化と木材需要を満たすために、スギやヒノキなどの針葉樹が大量に植林されました。これらの人工林は現在、利用期を迎えていますが、手入れが行き届かず密林化している場所が多くあります。密林状態が続くと、日光が地面に届かず下草が生えず、土壌が痩せてしまいます。その結果、木の根が浅くなり、土砂災害のリスクが高まったり、健全な水の循環が妨げられたりするなど、森林の多面的機能が低下します。こうした問題を解決するために、森林を健康な状態に保つ間伐とその後の間伐材利用が、国土保全と環境維持の核心として認識されるようになりました。

健全な森林管理の核心原理

間伐材利用の核心原理は、「持続可能な森林経営」にあります。それは、森林の生産力、生物多様性、再生能力、活力、そして多様な機能が、現在および将来にわたり維持されるよう管理することです。間伐によって森林の健康が保たれると、木材としてだけでなく、二酸化炭素の吸収源としての機能も高まります。さらに、伐採された間伐材を適切に利用し、新たな木材製品やエネルギー源として活用することで、資源の循環が実現します。この循環こそが、地球温暖化対策や地域経済の活性化に寄与する間伐材利用の真の価値と言えるでしょう。

2. 深層分析:間伐材利用の作動方式と核心メカニズム解剖

間伐材利用は、単なる材料の再利用ではなく、森林生態系の維持と経済的な合理性を両立させる複合的なメカニズムに基づいています。このメカニズムは、「伐採による森林環境の改善」と「間伐材の多様な製品化」という二つの柱で成り立っています。

森林環境改善のメカニズム

間伐が実施されると、残された木々はより多くの日光と栄養を受け取れるようになり、樹木の成長が促進されます。これは、健全な樹木はより多くの二酸化炭素を吸収し、地球温暖化の抑制に貢献するということ意味します。さらに、林床に日光が差し込むことで下草が繁茂し、土壌の保水力が向上します。これにより、豪雨時の水害や土砂崩れの危険性が軽減され、生物多様性の維持にも繋がります。この一連のプロセスこそが、間伐材利用の根源的な作動方式であり、持続可能な国土管理のための重要なステップです。

間伐材を価値に変える技術:製材と加工の戦略

かつては細く曲がっていることが多かった間伐材は、利用価値が低いと見なされ、山に放置されることも珍しくありませんでした。これが「未利用間伐材」問題です。しかし、近年の技術革新により、この状況は大きく変わりました。

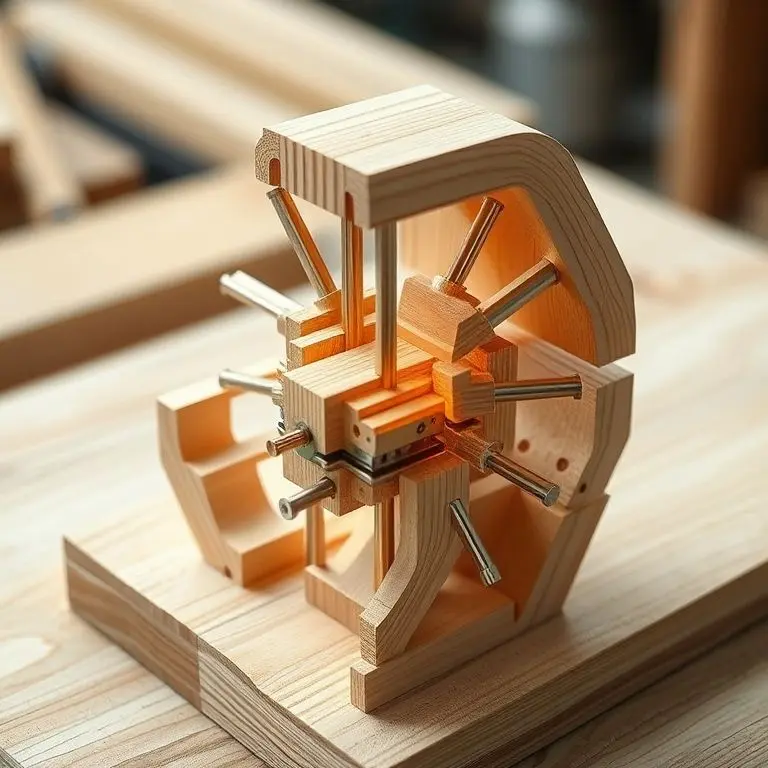

1. 集成材・木質ボード化

間伐材のような細い木材でも、一度乾燥させ、小さく加工した後に接着剤で再構成する集成材や合板、MDF(中密度繊維板)、パーティクルボードなどの木質ボード製品にすることができます。この技術は、木材の形状や品質のばらつきを克服し、建築材料や家具の素材として高い強度と安定性を持たせることができるため、間伐材利用の主流な核心メカニズムの一つとなっています。

2. 木質バイオマス発電・熱利用

利用が難しいとされる品質の低い間伐材や枝葉は、木質バイオマスとして燃料化されます。これは、木材を燃焼させて電気や熱を生み出す仕組みです。木質バイオマスの燃焼によって排出される二酸化炭素は、その木が成長過程で吸収したものと見なされ、カーボンニュートラルなエネルギーとして注目されています。地域で発生した間伐材を地域でエネルギーとして利用する地産地消モデルは、エネルギーの安定供給と地域経済の活性化に寄与する重要な作動方式です。

3. 新規分野への応用

さらに、間伐材から抽出されるセルロースナノファイバー(CNF)といった先端材料への応用も研究されています。CNFは、鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持つと言われており、自動車部品や電子機器など、従来の木材利用の枠を超えた分野での活用が期待されています。これらの新しい技術は、間伐材利用の経済的な可能性を飛躍的に高め、放置されがちな資源に新たな価値を与える画期的なメカニズムです。

3.間伐材利用活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

間伐材利用は、環境と経済の両面でメリットをもたらす一方で、その導入・普及には依然として多くの課題が存在します。このセクションでは、具体的な成功事例と共に、導入を検討する上で見落としてはならない潜在的問題点について、友人のような率直さで掘り下げます。

3.1. 経験的観点から見た間伐材利用の主要長所及び利点

一つ目の核心長所:地球環境への積極的な貢献

間伐材利用は、地球規模の課題である気候変動対策に直接的に貢献します。まず、健全に管理された森林は、より多くの二酸化炭素を吸収・固定する能力が高まります。そして、その木材を建材や家具などに利用(カスケード利用)することで、炭素を長期的に貯蔵し続けることができます。さらに、木質バイオマスとして利用すれば、化石燃料の消費を抑制し、カーボンニュートラルな社会への移行を加速させることが可能です。この資源循環のメリットは、環境負荷の低減を追求する現代社会にとって、計り知れない価値があります。例えば、自治体が公共施設を間伐材で建設することは、地域産の木材を利用しつつ、環境配慮を内外に示す好事例となります。

二つ目の核心長所:地域経済の活性化と雇用創出

間伐材利用は、山村地域の経済基盤を強化する重要な手段です。間伐材の伐採、集材、運搬、そして加工・製品化に至る一連のプロセスは、地域内での新たな雇用を生み出します。特に、地域材を専門とする製材所や木工所の設立・維持は、地域の技術や文化の継承にも繋がります。さらに、間伐材を使用した地域ブランド製品は、消費者に対してエシカル消費を促す魅力的な選択肢となり得ます。森林の恵みを地域内で循環させるこのシステムは、都市と山村との経済格差を是正し、地域社会の活力を維持するための鍵となります。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

間伐材利用を成功させるためには、その利点だけでなく、導入・活用前にクリアすべき難関を直視することが不可欠です。専門家としての知見から、あなたが成功への道のりでつまずかないよう、短所を明確にお伝えします。

一つ目の主要難関:高いコスト構造と安定供給の課題

間伐材は、一般の主伐材(十分に太く成長した木)に比べて、細く曲がりやすいものが多いため、伐採後の集材・運搬コストが割高になる傾向があります。急峻な日本の山間部では、高性能林業機械の導入が進んだとはいえ、依然として作業効率の悪さが原価高騰の要因となっています。また、間伐は気象条件に左右されることが多く、年間を通じた安定的な供給を確保することが難しい場合があります。特に、バイオマス発電所のような大規模な利用先を確保した場合、燃料供給が途絶えるリスクは、投資家にとって大きな難関となります。このコストと供給の安定性のバランスこそが、間伐材利用の普及を阻む最大の要因の一つと言えます。

二つ目の主要難関:品質のばらつきと加工技術への要求

間伐材は、生育環境や伐採時期などによって、その品質(強度、含水率、寸法など)に大きなばらつきが生じます。この不均一性が、建築材などの高い品質基準が求められる用途への利用を難しくしています。均質な製品を製造するためには、高度な選別、乾燥技術、そして接着・集成技術が必要となり、これらは既存の製材所に新たな設備投資と技術習得を要求します。特に、乾燥工程での失敗は製品の欠陥に直結するため、専門的なノウハウが不可欠です。これらの技術的な難関をクリアできなければ、市場での競争力を維持することは難しく、結果的に間伐材利用が進まない一因となります。

4. 成功的な間伐材利用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

間伐材利用を成功に導くためには、課題を乗り越えるための具体的な戦略と、常に変化する状況に適応する展望が必要です。ここでは、その実戦的なガイドを提供します。

実戦ガイド:成功的な間伐材利用のための適用戦略

1. 地域ごとのカスケード利用戦略の確立

間伐材の価値を最大化するには、一本の木から得られる資源を無駄なく活用するカスケード利用戦略が重要です。具体的には、高品質な部分は建築材や家具へ、中品質な部分は集成材や木質ボードへ、そして残りの低品質な部分はバイオマス燃料へと、用途の優先順位を明確に設定します。地域内でこの戦略を共有し、伐採から最終利用までのサプライチェーンを確立することが、採算性を確保する核心です。

2.需要創出と普及啓発

間伐材の利用を促進するには、供給側だけでなく、需要側の意識改革が不可欠です。行政による公共建築物への木材利用推進や、消費者が間伐材製品を選ぶインセンティブとなる認証制度の普及が重要です。また、間伐の意義や間伐材のメリットを分かりやすく伝える普及啓発活動を通じて、信頼性のある情報を提供し、消費者の選択基準を変えることが求められます。

留意事項:導入前に避けるべき落とし穴

間伐材利用を始める際は、目先のコストだけでなく、長期的な視点を持つことが重要です。安価な輸入材に頼りすぎるのではなく、地域材を利用する際の環境負荷低減効果や地域経済への貢献という付加価値を正しく評価する必要があります。また、森林所有者、林業事業者、製材業者、そして最終利用者が情報を共有し、協力体制を築くことが不可欠です。透明性の高い情報共有は、信頼性を高め、予期せぬトラブルを未然に防ぎます。

間伐材利用の明るい未来への展望

技術の進歩は止まりません。前述のセルロースナノファイバーのような革新的な材料開発に加え、AIを活用した森林資源管理や、ドローンによる効率的な間伐作業の実現が、将来の間伐材利用の効率と経済性を劇的に向上させるでしょう。間伐材利用は、単なる林業の問題ではなく、資源循環型社会の実現、エネルギー自給率の向上、そして国土の保全に繋がる、日本の未来を形作るための壮大な戦略なのです。

結論:最終要約及び間伐材利用の未来方向性提示

本稿では、間伐材利用の定義から歴史、その核心原理、そして具体的な長所と短所、さらには成功のための実戦ガイドまでを詳細に解説しました。間伐材利用は、日本の森林が抱える深刻な問題(密林化、災害リスク増大)を解決し、健全な森林生態系を維持するための鍵であると同時に、地球環境に貢献し、地域経済を活性化させる可能性を秘めた資源循環の柱です。私たちは、間伐材利用を通じて、木材という再生可能な資源の価値を再認識し、限りある地球資源を持続可能な形で利用する責任があります。

その未来は、技術革新と、私たち一人ひとりの選択にかかっています。今後は、デジタル技術を活用した高効率な林業経営と、間伐材の高付加価値化(CNFなど)が未来方向性の核心となります。最終消費者である私たちが、間伐材を利用した製品を積極的に選び、その価値を認めることが、林業の活性化、ひいては国土の健全化へと繋がります。間伐材利用は、過去から受け継いだ森林の恵みを未来へとつなぐ、最も信頼できる道筋なのです。